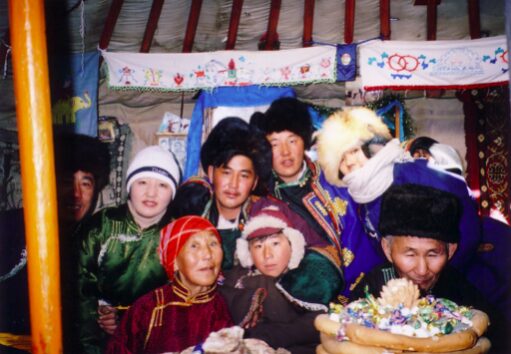

モンゴルの旧正月である「ツァガーンサル」(白い月の意味)は、モンゴル人にとって一年で最も重要な祝祭です。

厳しい冬を乗り越え、春の訪れを祝うこの行事は、家族や親しい人々との絆を深める大切な機会。ここでは、遊牧民の伝統的な暮らしの中で行われるツァガーンサルの準備から当日までの様子をご紹介します。

※2012年時点のモンゴルのウンドゥルシレット地方のしきたりや物価です。現在の物価は10倍ぐらいになっています。

1. ビトゥーン(大晦日):新年を迎える準備の日

ビトゥーンとはツァガーンサルの前日、大晦日のことです。この日は新年を清らかな気持ちで迎えるため、一日かけて様々な準備を行います。

日本と同じようにゲルの大掃除が始まる。天窓であるトーノを拭き、ゲル中のゴミを出し、お正月に備えて自分で刺繍を施したものを飾りつけたりもする。また、家畜小屋や柵もきれいに掃除をする。

イデーと呼ばれるお正月の飾り料理を飾りつける。これはツァガーンサルの食卓に欠かせないもので、大きく分けて肉とお菓子の二種類があります。羊の肩甲骨(dal)、4本の肋骨(durbun undur)、肋骨(habirga)、くるぶしのある骨(hont shagaat)、骨髄(chumug)、脊椎(khuzuu seer)、直腸(gorgaldai)を必ず置く他、オーツ(oots)と呼ばれる羊の丸蒸しを大きな器に決められたとおりに盛り、北の方角にいる仏様に頭を向けて置き、脇にナイフを添える。

もう一つの大きな器に、まずお米かボルツク(揚げパン)を敷き詰め、その上にヘビンボーブ(細長い模様つきのクッキー)を奇数段に重ねて載せていく。(1段に3個か5個。それを5段置くと良いらしいが、器の大きさによって数は臨機応変に。)その上にエィウェン(丸い模様つきのクッキー)を載せる。家によっては、その上に松ぼっくりの形をした揚げパンを載せる。

そこにクッキーや飴、アーロール(乾燥チーズ)、角砂糖といったもので飾る。同じようにして小さいものを作り、仏様にも飾る。

ビトゥーンの夜に、オーツから肉を少しそぎ、ヘビンボーブのイデーからも少しお菓子を取り、犬に感謝の食として与える。犬も立派な家族の一員なのである。オーツの頭部に近いほうの上部を1ヶ所、臀部に近いほうの上部を2箇所そぎ、そこに蒸したボーズ(モンゴル風蒸し餃子)を載せる。 そして、家族でボーズを食べる。

また、近所の家と正月料理を交換する風習もあるという。

また、ビトゥーンの夜に銃を放つと、翌年は狼が来ないと言われており、男性が外に出て空に銃を放つ。

2. ツァガーンサル(元旦):祝いと挨拶の日

正月とは、モンゴル暦の寅月1日である。

ちなみに春の3ヶ月というのが、寅月、兎月、龍月である。この寅月1日には、お祝いがいくつも重なっている。

まずは、新しい季節、新しい年の始まりを祝う日。全ての人が1つ歳をとることを祝う日。人、家畜とともに厳しい冬を乗り切ったことを祝う意味がある。

正月の朝は、夜明けとともに起きて、ウルフ(天窓を覆う四角い布)を開け、火を熾し、鍋を置く。そして、木の杵と臼で砕いたタヴァン・タンサグ(お茶、乳、塩、水、ソーダ)で味の濃いクリーム色のお茶を煮る。

その最初のお茶はまず、天へ捧げ、仏様へ捧げる。

シャルトス(黄色い油)を火の中に投げ込み、火の仏様に捧げる。また、アルツ(香草)やお香の煙を漂わせ、一番最初に削いだ肉を(最上の食べ物と考えられている)、お菓子、ボーブ(揚げパン)を皿に盛る。

正月には、白いものが敬われ、黒い物が避けられる。よって、乳製品を食べ、腹黒い考えは口にしない。

また、新しく作ったデール(民族衣装)を着るようにする。しかし、以前から着ているデールに少し手を施せば、それは新しいデールと考えられるため、毎年縫うことは無い。

また、新しく来た年の生活、所業などを天にゆだねる方角があり(毎年変わる)、朝、生まれた年によって決められたその方角にゲルを出て、決められた方向からゲルに入る。(muruu gargakhという儀式) 大晦日の夜に仏様のほうに向けておいた羊のオーツを南に向き変え、開いた口にシャルトスを入れ、額の近くにウルム(クリーム)、シャルトスを塗りつける。

地域によっては、太陽が昇る頃に、近くの山のオボー(聖なる石積み)にハダグ(儀礼用の布)やイデー、アルツを奉納する。新1日目の朝、今年初めての子羊の口にシャルトスを塗り、鳴かせる風習がある地域もあるという。

新年の挨拶「ゾルゴルト」の作法

ツァガーンサルで最も大切なのが、ゾルゴルトと呼ばれる新年の挨拶回りです。これには独特の作法があります。

年上の人に挨拶する時は手のひらを上にし、相手のひじ下に添えるように。

相手が年下の場合は、手のひらを上に向け、相手のひじ上に添え、軽く両頬を合わせる。

その時に言葉は「アマル バイノー?」もしくは「アマル サイノー?」(お元気ですか?の意)。

(ただし、18歳以上の場合。それ以下の場合は、言葉なしに挨拶だけで良い。)

場合によっては、ハダグを両手に掲げ、挨拶することもある。その場合は、ハダグは挨拶した相手の元に渡る。しかし、右手の薬指にハダグを結びつけ、挨拶を交わすこともある。

これは、年上の人が年下の人にハダグを渡さずに挨拶する方法である。帽子は被ったまま。もし、脱いでいたら被って挨拶する。

馬で挨拶に行く前に、馬のたてがみを整える。これは、ある程度温かい地域の習慣で、寒い地域では行われない。なぜならば、寒い時期からたてがみを切ると馬が寒がり、簡単に痩せてしまうためである。

お世話になっているゲルに挨拶に行く時は、新札のお金を用意する。(田舎では大体500tg。)挨拶の時に手渡す。

その後、男性は嗅ぎ煙草を交換。「新年楽しく過ごしていますか?(saikhan shinlej baina uu?)」「はい、新年楽しく過ごしています。新年楽しく過ごしていますか?」と挨拶。

その他にも「あなたのお身体はいかがですか?」とか「子馬も子牛も無事冬を乗りきりって大丈夫ですか?」「家畜は肥えていますか?」といった事を聞きながら、挨拶を続ける。

女性も嗅ぎ煙草を右手で受け取ると蓋を少し開け、匂いを嗅いで蓋を完全に閉めずに右手で返す。(両手で受け取るという話もある。)

ちなみに、一つのゲルに住む夫婦は新年の挨拶を交わさない。また、妊娠した女性同士も新年の挨拶を交わさない。お腹の子供が入れ替わってしまうと言われている。

また、新年の挨拶を交わすのは、新1日目、3日目、5日目が良いとされているとあるが、実際には2日目、3日目と新年の挨拶に出掛けている。

挨拶の後の宴

その後は、イデー、ボーズを食べ、お茶、アイラグ(馬乳酒)、アルヒ(自家製ウォッカ)、バラーシカ(自家製の炭酸ジュース)を飲んでくつろぐ。

最年長者の男性がオーツを少しずつ削ぎ、そこにいる全ての人に配る。

子供達は、羊のくるぶしの骨(シャガイ)を使った伝統的な遊びをして過ごす。

新年の挨拶には男性だけが行く。その家の女主人は、挨拶にくる客人を迎え入れるために家に残る。

そして、迎えたゲルの女主人は、客人の帰る前に贈物としてヘビンボーブやオーツのをそいだ肉、お金を手渡す。(お金は子供などには50tg。その他、高くても500tg。親戚だともう少しあげる家もある。)

子供にとってはお小遣いを稼げる機会なので、馬に乗り勇んで挨拶まわりに出掛ける。

新年の1日目の夜に自宅で寝ないと、その1年は家に居着かなくなると聞いたが、他の地域の人にはそんなことはないと言われ、遠出して夜遅くなれば、当然泊まっていくものだと言われたので、地域性のものと思われる。

実際に私も、友人の実家に泊めてもらった。

最後にお正月だからといって、遊牧の仕事をさぼる訳にはいかない。いくつかの家が交替で家畜の遊牧を行っており、たまたまお正月に当番になった家族が、きちんと家畜の面倒をみる。

3. 新年の競馬:春を祝う勇壮なレース

新年3日目。新年を祝う競馬がある。私の過ごした田舎では、イフ・ナス(6歳馬)とアズラガ(種馬)の2レースが行われた。 騎手の子供たちは、相当な厚着をし、また馬も毛深く、夏の競馬とはまた違った雰囲気を楽しめた。

以上、2012年時点でも旧正月の様子をお伝えしました!かなり昔なので今とは変わっていることがありますが、過去の記録として残させていただきます。

執筆本文:小山久子

編集:長岡岳志