サインバイノー!ツォクトモンゴル乗馬ツアーのSugiです。

私は現在中央アジアのキルギスに住み、時々モンゴルへ行くという生活なのですが、この話をするとよく聞かれるのが「キルギスのユルタとモンゴルのゲルって何が違うの?」という質問。

たしかに一見してそっくり。でも構造や文化に結構大きな違いがあります!

そもそもゲルとは?モンゴルの遊牧民の家

ゲルとは、モンゴルの遊牧民が昔から使ってきた、移動式の住まい。モンゴルの草原を旅していると、どこまでも広がる大地の中にたくさんのゲルを見かけます。

ゲルは遊牧民の工夫のかたまり

「テントっぽいな」と思うかもしれませんが、ゲルはただのテントではありません。風が強く、寒暖差が激しい草原の暮らしを生きていくための遊牧民の工夫が詰まっています。

たとえば丸いかたちは、風をうまく受け流すため。

骨組みは木でできていて、その上にフェルトをぐるぐる巻くことで、冬は暖かく、夏はほどよく涼しい。断熱の役割ですね。

しかも解体や組み立てもしやすい。移動しながら暮らす遊牧民にとってまさに「持ち運べる家」。

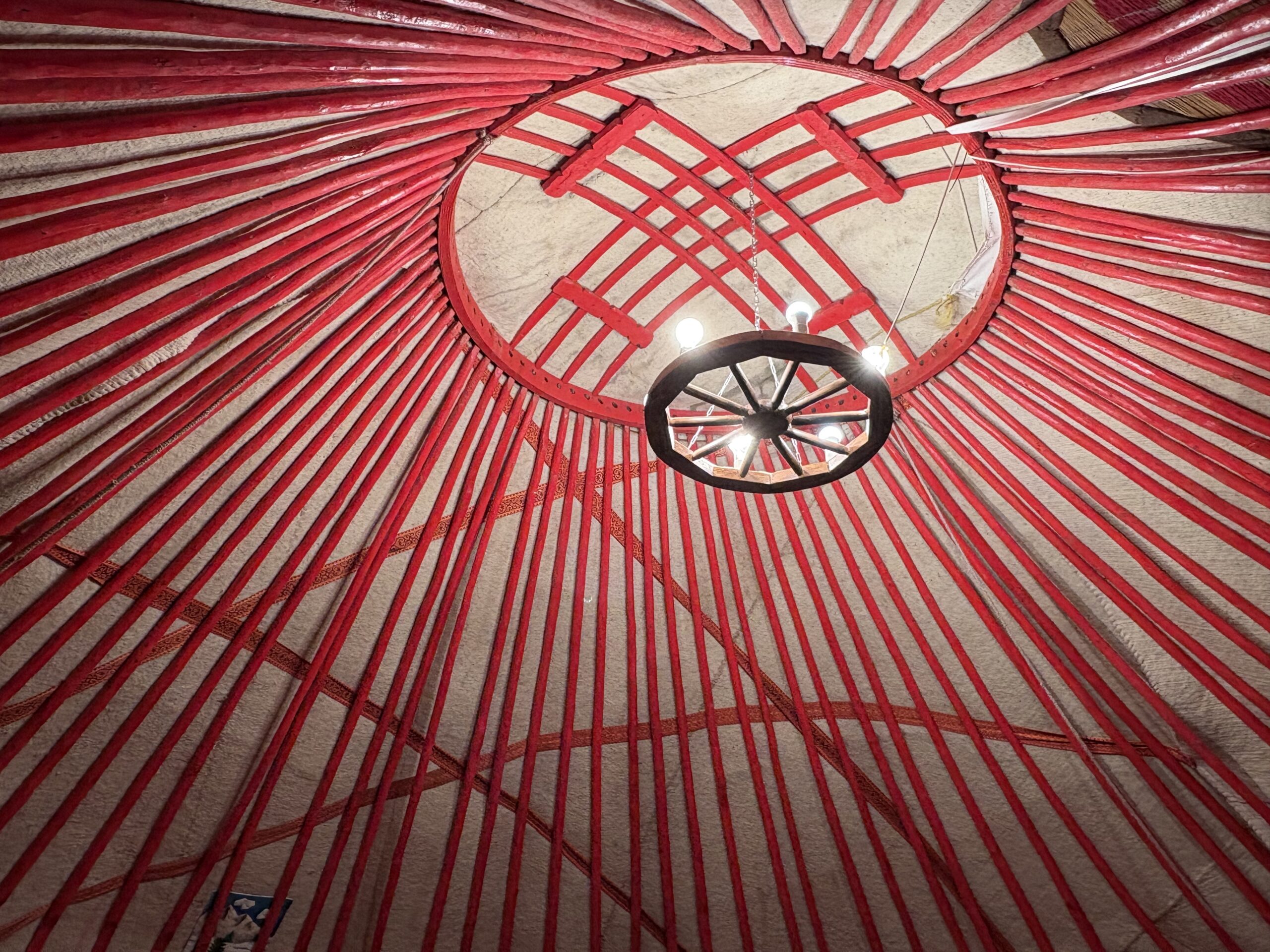

モンゴルゲルの内部

中に入ってまず目に入るのが、2本の柱と天井の木組み。

柱の間にはストーブやかまどがあって、煙突は天井を突き抜けて空へ。この構造のおかげで、草原の寒さに耐えながら、家族みんなで暖かく過ごせるようになっています。

インテリアはゲルによって違いますが、オレンジや赤など華やかな色が使われています。

ゲルとユルタの違いは?

キルギスにも遊牧民がいて、ゲルと似たユルタという移動式住居の文化があります。言葉が違うのはもちろんですが、構造にも結構違いがあります。

違い① 柱があるゲル vs 柱がないユルタ

まず一番わかりやすい違い。モンゴルのゲルには中央に2本の柱がドン、と立っています。柱が、荒れた風の中でも家をしっかり支える背骨の役目。

一方でキルギスのユルタは基本的に柱ナシ主義(たまにある場合もある)。天井を支えるのは側面の骨組みと放射状に伸びる棒だけ。そのおかげで、入った瞬間の視界の広さが段違い。

柱の存在だけで、空間の雰囲気がガラッと変わります。

違い② 背の低いゲル vs 背の高いユルタ

どちらもいろんなサイズはあるので一概にはいえないのですが、傾向として。

ゲルは背が低めで安定感重視。風が強い草原で暮らすための、実用一点突破の高さ。

ユルタはほんの少し背が高いので、立ったときの圧迫感が少なく、全体が広い印象。装飾も結構多いので、ちょっとした華やかさもあります。

違い③暮らしの違いが見える! 天井の構造&用途

そして天井。どちらも天窓があり、換気や彩光に使われますが、用途や意味に違いがみられます。ここが面白い!

ゲルの天窓は、円から棒が伸びるような形でシンプル。

冬は、真ん中に薪ストーブを置くので、煙突を通す役目もあります。

ゲルは一年中使うから、寒さにも暑さにも対応しているんですね。

一方のユルタの天窓は、数本の細い棒が交差するような装飾的なデザイン。トゥンドゥクと呼ばれています。キルギスの遊牧民はモンゴルと違い、半遊牧。夏は山で遊牧してユルタを立てますが、冬は下山して家に定住。

つまり、ユルタは一年中使うわけではないんです。遊牧の違いがあって面白いですよね。(時々観光用ユルタに薪ストーブがありますが、中央でなく端っこに設置されています)

キルギル人にとってトゥンドゥクは、国を象徴するもの。キルギス国旗の中心にも描かれています。

🔗 ユルタの背景と象徴についてより詳しく知りたい方はこちらの記事もどうぞ

キルギス国旗の“中央の模様”は何?|知られざる遊牧文化のシンボルをひもとく

(パートナー会社のアシュトラベルHP)

違い④ゲルには“通ってはいけない場所”がある?

実はゲルにしかない、「通ってはいけない場所」があります。

ユルタにはなくて、ゲルにあるものといえば?

そう、柱。

モンゴルでは、柱と柱の間は「神聖な空間」。火の神様や天窓から入る神様が出入りし、家族を守ってくれると考えられています。

だから、むやみにその間を通ると、「夫婦仲が悪くなる」「家族が不仲になる」と考えられ、昔から避けられてきました。

また、座る位置にもルールがあり、年齢や立場に応じて決まっています。

これは一年中遊牧しながらゲルを使い続けるモンゴルならではの文化だと思いました。

実際に泊まってみて感じた違い

私はこれまで、モンゴルのゲルにも、キルギスのユルタにも泊まったことがあります。

モンゴルのゲルは、背が低くて安心感があるのが印象的。冬の草原で薪ストーブに火を入れると、自然と人がそのまわりに集まり、あったかい火の輪の中で過ごす時間が生まれます。

まるで“家族の中心”に火があるような雰囲気。

一方のキルギスのユルタは開放的。赤や青を基調とした華やかな布や装飾で彩られていて、

「ようこそ!」と迎え入れられたような、おもてなしの美しさを感じます。

どちらも素敵。でも感じ方はぜんぜん違いました。

どちらも遊牧民の知恵。文化の違いが面白い

ゲルとユルタ。見た目はよく似ているけれど、比べてみると、「何を大事にしているか」が少しずつ違うのが見えてきます。

モンゴルのゲルからは、実用的で、暮らしに寄り添ったあたたかい生活感を感じました。一方キルギスのユルタには、“家そのものが象徴”という印象があります。

どちらも遊牧民が自然とともに生きていくための住まいであることに変わりはありません。でも、それぞれの文化がにじみ出る違いがあるからこそ、旅を通して“発見”がある。

似ているけど違う。その「ちょっとしたズレ」を体感できるのが、遊牧民の家に泊まるおもしろさだと思います。

モンゴルおすすめツアー|リアルなゲルに泊まってみたい人へ

「観光用ゲル」も快適でいいけれど、やっぱり本物の暮らしを体感したいなら、遊牧民の家に泊まってみるのがおすすめです。

実際に火を焚いて、家畜と暮らし、家族と一緒にごはんを囲む、そんな“リアル”なゲル体験ができるのが、こちらのツアー。

モンゴルの自然と暮らしの深いところまで触れたい方に、ぴったりの旅です。

キルギスの乗馬&遊牧文化をもっと知りたい方へ

ゲルとユルタの違いが気になったあなたへ。今度はキルギスで、乗馬と遊牧文化を体験してみませんか?

キルギス人による現地旅行会社「アシュトラベル」では、チョンケミン渓谷などの大自然の中で、馬に乗って遊牧文化にふれる旅をご案内しています。

- 山岳地帯を“空を翔ける”ように進む絶景乗馬

- 日本語ガイドで文化の背景まで深く理解できる

- 宿泊・食事・送迎・アクティビティ込みで安心

特に人気の2プランをご紹介します。

▶︎ 夏の絶景キルギス遊牧民ホームステイ&乗馬

チョンケミン渓谷で、乗馬・ユルタ・ホームステイをぎゅっと詰め込んだ特別プラン。「非日常の中で心と体を整えたい」方にぴったりです。

https://ashu-travel.com/tour/kyrgyz-homestay-horseback-retreat/

▶︎ キルギスの絶景乗馬と世界遺産を満喫

高原の湖イシククルと、遊牧地チョンケミンをめぐる4泊5日。乗馬あり、世界遺産あり、伝統文化あり。はじめてのキルギス旅にもおすすめです。

https://ashu-travel.com/tour/kyrgyz-tour-horseback-issyk-kul-5days/