モンゴルで遊牧民と結婚した小山久子さんによる、モンゴル奮闘記シリーズ。今回は、家畜の毛刈りと去勢儀式に関する話。

モンゴルの広大な草原で暮らす遊牧民にとって、家畜は生活の全てです。彼らは自然のリズムと共に生き、季節ごとに家畜の毛刈りや去勢といった重要な作業を行います。これらは単なる作業ではなく、豊かな収穫と子孫繁栄を願う儀式でもあります。ここでは、その伝統的な手法と知恵に満ちた遊牧民の暮らしの一部をご紹介します。

※2012年時点のモンゴルのウンドゥルシレット地方のしきたりや物価です。現在の物価は10倍ぐらいになっています。

家畜の毛刈り:季節と天候を見極める伝統技術

モンゴルの遊牧民にとって、家畜の毛刈りは生活を支える重要な仕事であり、自然のサイクルと深く結びついた伝統技術です。カシミヤの元となる山羊の柔毛から、フェルトや衣類に加工される羊毛まで、その収穫はタイミングが全て。遊牧民は長年の経験から、動物の種類や天候を的確に見極め、最も質の良い毛を、家畜への負担が最も少ない方法で刈り取ります。そこには、単なる作業を超えた、自然と共に生きる彼らの知恵と哲学が息づいています。

1. 山羊、牛、馬、ラクダの毛刈り

春の中頃から、馬のたてがみを切り、ラクダの首や喉の毛を刈り、そして山羊の毛を梳く作業が始まります。特に山羊から取れるカシミヤ(柔毛、nooloo)は貴重な収入源です。

山羊の柔毛(nooloo)の中に剛毛がまだ少ない内に梳いてしまうのが良いので、柔毛が膨らみを持つのを待ち、春先に行うのが適している。雄や妊娠していない山羊の柔毛は早い内に膨らみを持つ。

山羊を横に寝かして3本の足を縛り、毛を梳く。4本の足を縛ってしまうとお腹が膨らみ、破裂する危険であるので行わない。地面にそのまま横にすると毛に土がついてしまうので、乾いて毛のなくなった皮の上で横に寝かし、毛を梳くと仕事が速い。

また、同時期に馬や牛の毛を短い歯の櫛で梳き取る。梳き取るのは風の無い日に限られており、何日か掛けて行う。人に慣れていない暴れ馬の毛を梳き取ったり、たてがみを切ったりするのには、男性の勇気と力と能力が要求される。耳をつかんだり、口を縛ったりしておとなしくさせ作業を行うが、それが駄目な場合は、横に寝かし、押さえつけて作業する。

羊の毛刈り

羊の毛は夏に毛が膨らみを持つので、その時に刈る。毛が膨らみを持ち、かつ剛毛が生える前に刈る。

春夏の境になると岩場や背の低い木の生えた場所は、牧草地として選ばない。なぜならば、岩や木に身体をこすりつけ、毛が抜け落ちるためである。羊の毛が膨らみはじめるのは、ナーダム(夏の祭典)の頃である。腹部や胸部、喉部の毛を引っ張り、風を入れ込むと早く膨らむ。必ず毛が膨らんでから刈るというのが鉄則だが、例外として毛を引っ張って刈ることもある。しかし、この方法は第一に毛が完全に抜けてしまい、第二に大変痛みを伴うので、家畜にはあまり好しくない。

羊の毛を刈るのは、風の無い、晴れた暑い日を選ぶ。雨の日は湿気があるため、毛の膨らみがしぼみ、ハサミが入り込まない。雲のある涼しい日は、羊毛脂が固まるので、難しい。よって、太陽の照りつける昼間に毛を刈るのが一番適している。

子羊は夏の中頃に毛を刈る。今年最初に生まれた子羊は先に毛が膨らみ、遅く生まれた子を待って1日で毛を刈る。子羊はダニがいるので、何日もかけて毛を刈ると最後の子羊にダニが集まってしまうため、1日で作業を終わらせる必要がある。子羊の毛を刈る日は、近所に伝え一緒に作業を行う。夏に毛を刈った羊や剛毛を刈った山羊は、急に寒くなったり、雨が降ると凍えて死んでしまったりすることがある。

しかし、大型家畜がこの様な犠牲になることは、ほとんど無い。子羊の毛を刈った日から、多くの母羊は自分の子がどれか分からなくなり、乳を与えなくなる。そうすると、乳房が張る病気になったり、乳の出が悪くなったりする。そのため、子をかえりみなくなった母羊をよく注意する必要が出てくる。

家畜の去勢:子孫繁栄を願う大切な儀式

モンゴル人は、適切な繁殖をさせるために様々な手段を家畜に用いる。その1つが、去勢である。これは家畜の群れの質を管理し、穏やかな気性の家畜を育てるために不可欠な作業です。

家畜のほとんどが春に去勢をする。時折、大型家畜は秋に去勢する。夏冬には、去勢は行わない。

去勢の年齢は、子羊、子山羊は2ヶ月半から3ヶ月くらいで、牛は2歳、馬は4歳と様々である。(馬は、2歳という話もある。)去勢は、必ず子羊の去勢から始める。一番初めの去勢には、親をそばに置く習慣があり、縁起の良い日を選び、良い人に去勢してもらう。

去勢を終えた家畜は、火の煙の上をまたがせ清める。去勢し終えて、起こす時に「蛆(ウジ)より前に、羽より軽い(Utnuus umnu Udnuus khungun)」「ドゥル、ドゥル」と唱える。これは、すぐに回復して、病気にならず育つよう願いを込めている。 子羊を去勢する日、去勢しない子羊に2人の子供がまたがって乗り、両側に降りるという。そして、子羊を母親の元に走らせるということをする。これは、双子の子供を望み、子沢山を望む慣習である。

また、去勢は慣れた優秀な人にお願いする。知り合いでない人、嘘つき、泥棒、仕事のない人、怠け者などは、去勢をするどころか、家畜の近づくことも禁じられている。

家畜の去勢をする日は、小さな宴会を行う。馬、ラクダといった大型家畜の去勢は、近所でまとめて縁起の良い日に行う。

大型家畜を去勢する時には、ゲルの東側にフェルトの敷物を敷き、その右側にバガナ(家の柱)の頭が北に向くように置き、家畜を去勢する人の右側近くに布に入ったシャル・ボダー(黄色の米)と一緒に木の桶に乳で薄めた水を入れ、その上にを置き、近くでアルツ(香草)を焚く。

子羊を去勢する人は、初めに「頭に白い筋の入った子羊を連れて来い」と言って、その子羊を連れてくる。もし、その子羊の去勢を行わないのであれば、額の上にウルム(クリーム)、タラグ(ヨーグルト)の上澄みをすくって額につけ、あごの下にお皿に持った食べ物をかかげ、炊いたアルツを3周させて清めると鼻の下にアルツをかかげ、祝詞を述べる。

去勢の実際と、その後の食文化

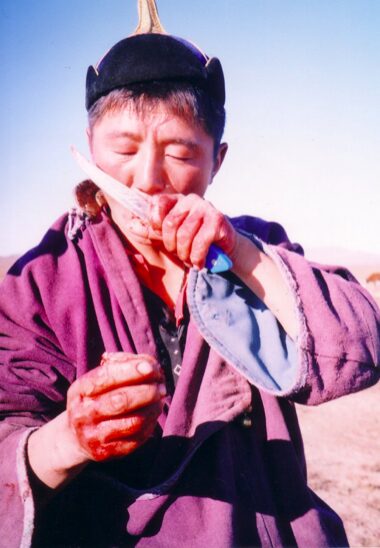

私が見た羊と山羊の去勢は、こんな感じだ。

まだ去勢されていない羊や山羊を柵の中に集める。(この時にはメスも一緒に集めておく)1人が手術する人としてナイフを持ち、1人が抑え役として待機する。他の人は、柵の中の羊達を捕まえては、彼らに手渡す。

もし、メスの場合は耳に切り印を入れて、柵の外に出す。

オスの場合は去勢され、止血として唾をかけられ、外に出す。全てが終わったら、取り出した睾丸を調理して食べた。

ご飯と一緒に煮込んで出てきたのだが、なんとも生臭くて、食べるのが辛かった。でも、栄養がたっぷりなので、老人などは好んで食べるらしい。

馬の去勢は、青年3人で馬を倒し押さえつけ、熟練の男性がナイフ一つで去勢し、唾をかけたり、焼いた鉄を傷口に押し付けて止血する。

取り出したものは、やはり食すという。中には、生で食す人もいた。取り出してまだ湯気の立っている睾丸をナイフで薄くそぎ、そのまま食べる。私も挑戦してみたが、噛んではいけなく、飲み込めというので、味などはよくわからなかった。ただ、臭みは感じなかった。しかし、このことをモンゴル人に話すと驚くので、かなり限定された人のみが食すようである。

執筆本文:小山久子

編集:長岡岳志

スタッフより|モンゴルの大地に生きる、知恵と哲学

家畜の毛刈りや去勢は、単なる作業ではありません。そこには、モンゴルの遊牧民が自然と共生し、命をつなぐための深い知恵と哲学が息づいています。

天候や動物の状態を見極め、子孫繁栄を願う儀式を執り行う。私たち現代人が忘れかけている、自然への感謝と、生命への敬意を思い出させてくれます。

ツォクトのツアーは、広大な草原で馬に乗り、壮大な文化に触れる旅。ただ乗馬を楽しむだけでなく、その土地に根付いた暮らしの営みを肌で感じてほしいと願っています。

あなたも、ツォクトと、そしてモンゴルの人々との出会いを体験してみませんか?

📩 お問い合わせ&SNSで最新情報をチェック!

🌍 モンゴル乗馬ツアーの最新情報をInstagramで発信中!

📸 フォローして、リアルな草原体験をチェック!

▶︎ Instagramはこちら

📩 ツアーに関するお問い合わせはこちら

▶︎ 公式LINEで質問する

▶︎ お問い合わせフォーム