モンゴルで遊牧民と結婚した小山久子さんによる、モンゴル奮闘記シリーズ。今回はナーダムに関する話。

モンゴルの夏の祭典「ナーダム」:草原の英雄を讃える三つの競技

モンゴルの夏、最も国が盛り上がるのが「ナーダム」と呼ばれる国民的な祭典である。毎年7月11日から数日間にわたって開催され、モンゴル相撲・競馬・弓射の三つの競技(男の三競技)が奉納される。ナーダムは、遊牧民にとって数少ない社交の場でもあり、人々は新しく作ったデール(民族衣装)に身を飾り、おしゃれして集う。夜にはコンサートなどが開かれ、村は珍しく夜遅くまで賑わいを見せる。

※2012年時点のモンゴルのウンドゥルシレット地方のしきたりや物価です。現在の物価は10倍ぐらいになっています。

競馬:草原を駆ける小さな騎手た

ナーダムの花形競技であるモンゴル競馬は、日本の競馬とは大きく異なる。最大の特徴は、男女を問わず5歳から12歳頃の子供たちが騎手を務めることである。

身体が小さければ、14歳だろうが競馬に出場する。彼らは、少しでも馬の負担を軽減するために鞍のない裸馬に乗ったり、素足で乗ったりすることもある。何10kmもの草原を疾走する姿は、すでに一人前である。

ナーダムに向けた馬の調教

大人は、自分の馬の調教に余念が無い。ナーダムの1ヶ月ほど前から、馬の体を仕上げるための厳しい調教が始まる。体重が少し重くなった馬には、フェルトなどの厚い布を身体に巻きつけ、汗をかかせて贅肉を落とすのだ。そうしてできあがった馬の身体は、まさに芸術作品と呼ぶにふさわしい。

ナーダムが近づくと、数kmの距離から徐々に走ることに慣れさせる。これは、馬だけでなく騎手となる子供にとっても重要である。実際のレースはかなり長いため、スピード配分なども勝利に大きく影響する。

レース当日の儀式と流れ

ナーダム当日。騎手の子供達は、競馬用の鮮やかな衣装に着替え、競馬馬を引き連れて早朝にゲルを出発する。その際、子供は馬を率いて「ギンゴー」という馬を鼓舞する歌を歌い、ゲルのそばの馬繋ぎ場を何周か回る。馬主は勝利と無事を祈り、少し離れたところからミルクを天に捧げ、出発する子供の鐙(あぶみ)にもミルクを掛ける。

会場に着くと、馬の検査が行われる。モンゴルの競馬は主に年齢別にレースが組まれており、馬の歯を見て年齢をチェックされる。

年齢別のレースと走行距離 種類別に以下の距離を走る。(ただし、距離は地方により少し異なる)

- 6歳馬 (ikh nas):約30km

- 5歳馬 (soeolon):約28km

- 4歳馬 (hyazaalan):約25km

- 3歳馬 (shudlen):約20km

- 2歳馬 (daaga):約15km

- 種馬 (azraga):約28km

- 側対歩の馬 (joloo):約10km

レースが始まる前には、そのレースの出場馬全てがギンゴーを歌いながら会場を周回する。この歌によって、子供たちの闘争心は一層高まる。そして、先導者に引率され、遥か彼方のスタート地点へと向かう。馬が戻ってくるまでの間、大人たちはモンゴル相撲を観戦したり、宴会を楽しんだりして待つ。

馬がゴールに近づいてきたことを人々が口々に知らせると、馬主たちは自分の馬に乗り、ゴールへ向かう自分の馬を探しに行く。

次々にゴールに駆け込んでくる馬も子供も、長い距離を全力で走破し息絶え絶えである。中には落馬し、馬のみがゴールしてくることもある。(もちろん、その場合は順位に認められない。)

表彰式では、各レースの先着5頭に「ツォル」(称号)が唱えられ、馬主や馬に馬乳酒(アイラグ)が掛けられ、ハダグ(儀礼用の布)が首に巻かれて祝福される。

また、2歳馬のレースのみ、「来年頑張るように」という激励の意味を込めて、最下位の馬に特別な賞(ブービー賞)が贈られるユニークな習慣もある。

モンゴル相撲:土俵のない草原の格闘技

モンゴル相撲(ブフ)は、競馬と並ぶナーダムの主要競技であり、その歴史はチンギス・ハーンの時代まで遡ると言われている。

**モンゴル相撲に土俵も制限時間も無い。**ルールは非常にシンプルで、相手の背中、膝、肘、頭、お尻のいずれかを地面に着かせれば勝利となる。手の平が着いても、大丈夫である。

独特な衣装とその由来

身に着ける衣装は、帽子(マルガイ)、胸の開いたチョッキ(ゾドグ)、パンツ(ショーダグ)、そして長靴(ゴタル)である。何でも、昔々、相撲を競ったところ、優勝したのはこっそり参加した女性だったという。これに憤慨した男性は、一目で女性と分かり、女性が参加できないよう胸の開いたチョッキを着るようになったという話もある。

試合の進行と儀式

国のナーダムは、512人もの力士が参加し、一度に16組の取り組みが行われ、トーナメント式で試合が進められる。村のナーダムでは、強者は国のナーダムに参加してしまうため、そこまで人数も集まらない。

試合開始前、土俵に揃った力士には1人ずつ介添人がつく。彼らは力士の帽子を受け取り、「ツォル」(称号)を唱える。その間、力士は鳥が舞うような優雅なポーズ(鷹の舞)で介添人の周りを回る。取り組む直前には、自分の身体を叩き、気を引き締める。

技は何百にも及ぶと言われるが、素人目には技のことはよく分からない。ただ、足技で倒したり、衣装を引っ張って倒したりする姿を良く見る。

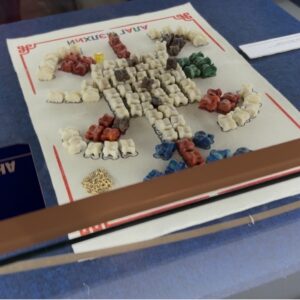

勝敗がつくと、勝者は腕を広げ、再び鳥が舞うように舞う。敗者は、チョッキの紐を解き、勝者の腕の下をくぐることで敬意を表す。勝者はその後、帽子を被り、再び鳥が舞うように舞いながら、国旗を一周する。そして、そこに備えられているビャスラグ(チーズ)を取り、観客に向かってばらまく。このビャスラグは、幸運を招くと言われ、人々はこぞって受け取る。その姿は、日本の豆まきと同じである。

力士に与えられる称号

勝ち進むことで、力士には格式高い称号が与えられる。

- ハヤブサ(ナチン):5、6回戦を勝ち抜く

- 象(ザーン):7、8回戦を勝ち抜く

- 獅子(アルスラン):9回戦を勝ち抜き優勝するか、3回準優勝する

- 巨人(アヴァルガ):獅子の称号を持つ者が優勝、もしくは3回準優勝する

この名称の前には、その称号を得た大会の規模に応じて、国(ウルス)、県(アイマグ)、村(ソム)が付く。

弓矢:静寂の中で競う精密な技術

弓矢(スル・ハルヴァー)は、ナーダムの「男の三競技」の一つである。競馬や相撲の喧騒とは対照的に、静かな緊張感の中で行われる。

弓矢の競技は、主に大きな都市でないと行われないため、実際に私は見たことがない。

※ウランバートルのナーダム会場周辺で開催されていますので、ナーダム期間7/11〜14の間にナーダムスタジアム周辺のアーチェリーフィールドへ行ってみてください。

執筆本文:小山久子 編集:長岡岳志

スタッフより|モンゴルの文化に触れるということ

モンゴルの夏の祭典「ナーダム」の三つの競技には、モンゴルの遊牧民が受け継いできた、誇り高き文化と精神が息づいています。

ツォクトのツアーは、ただの観光地めぐりではなく、遊牧民の精神や伝統の営みに触れる旅。ただ乗馬を楽しむだけでなく、草原でたくましく生きる人々の情熱や歴史を肌で感じてほしいと願っています。

あなたも、ツォクトと、そしてモンゴルの人々との出会いを体験してみませんか

📩 お問い合わせ&SNSで最新情報をチェック!

🌍 モンゴル乗馬ツアーの最新情報をInstagramで発信中!

📸 フォローして、リアルな草原体験をチェック!

▶︎ Instagramはこちら

📩 ツアーに関するお問い合わせはこちら

▶︎ 公式LINEで質問する

▶︎ お問い合わせフォーム